我们先看看从可再生能源到氢能适用端的能量转化全貌:

我们从制氢出发开始看,有两条主流的技术路线最终以为燃料电池提供动力为终点,分别为

路线一 (高压气氢): 电解水 → 高压储运 → 燃料电池,这条路径的能量总效率大约为32%。

路线二 (液氢): 电解水 → 液化 → 储运 → 燃料电池,因为使用相对高能耗的“液化”环节,总效率会降至约26%。

如图可知,液氢路线的能量利用率居然低了整整6个百分点。

问题来了,既然更“费电”,我们为什么还要投入巨大的精力去发展液氢技术呢?

在深入讨论之前,我们先把前提定义好(技术人员惯例 ):锂电池和其他电池技术不是我们今天的主角。简单说一下为何,锂电池作为新能源领域的巨头,技术成熟,能量效率高,是小规模、轻负荷应用场景的绝佳选择。但其能量密度(特别是重量密度)的物理瓶颈,使其在重载和超长续航场景中显得力不从心。所以,我们今天将聚焦于氢能的内部路线之争,高压 v.s 液化。实际上,这个说明白了,锂电池的问题基本也清楚了。

先说结论:液氢的核心优势,不体现在“效率”,而在于另一个至关重要的物理属性——密度。

先说两个数据,高压气氢,加压到700 bar,密度约为42 kg/m2。大家都知道氢脆,在如此高的压力下,储罐必须使用昂贵的碳纤维,导致储罐本身的重量占比很大。这也是工程师一直努力想要给储罐减重的原因。所以长管拖车自重不小,但是实际运输的氢气量却有限。

液氢,密度大概在70.8 kg/m2,相比较气氢密度提升明显。虽然储罐需要极好的绝热设计,但是整体可以更轻、更规整。

这时候,工程师就要开始做取舍了,能源场景没有免费的午餐。简单来说,液氢用一部分“能量效率”换取了无可比拟的“储运密度”。正是这种取舍,让它在某些特定场景下,成为了唯一的解决方案。我们来看看:

大规模长途运输

想象一下,我们要将西部地区用风光资源生产的大量绿氢,运往数千公里外的东部城市群。我们考虑在没有条件大规模建设输氢管道的情况(这是另外一个课题了)

高压气氢拖车:受限于压力容器的重量和体积,一辆长管拖车最多只能运输约500公斤氢气。

液氢槽车:由于密度极高,一辆低温液体槽车可以轻松运输4-5吨液氢。

单车运量相差近10倍!

这意味着,液氢大幅降低了长途运输的单位成本、车辆需求和运输过程中的碳排放。它扮演了氢能物流体系中“批发商”的角色,是打通氢能“大动脉”的关键。舍了一部分效率,得到更大规模。

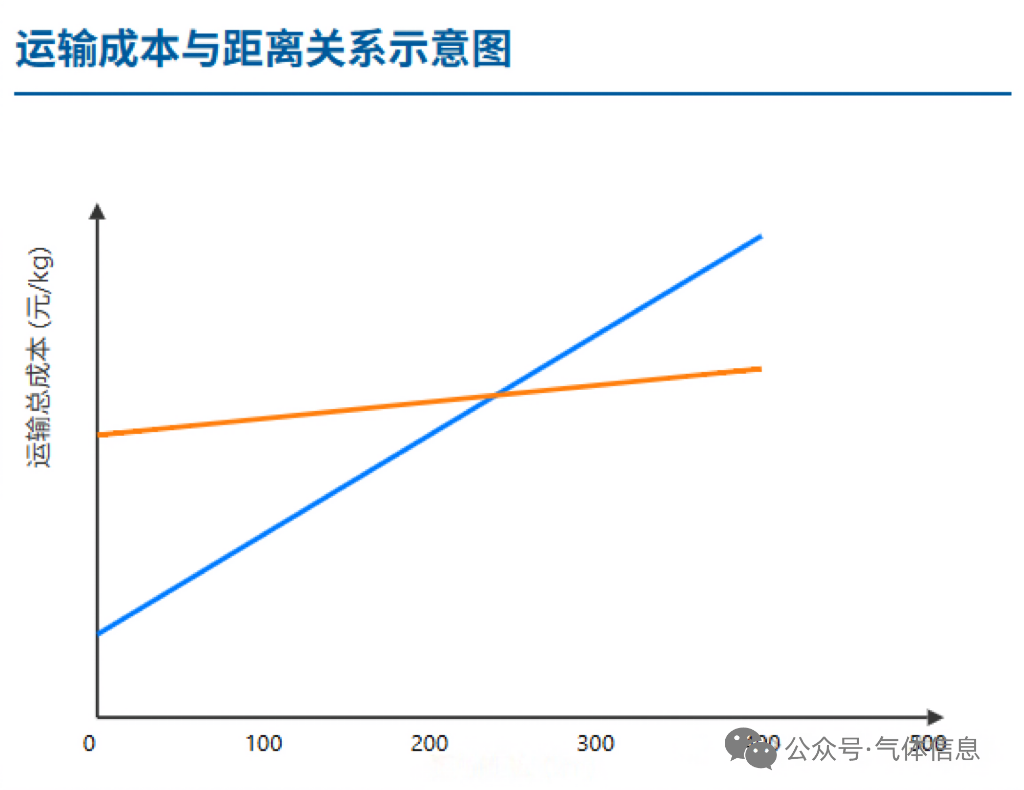

其中,蓝色代表高压气氢的运输成本线;橙色为液氢运输成本线。

成本对比的临界点大概在300 km处。

重型交通的“续航王者”——卡车、船舶

对于追求高效率运营的重型卡车和远洋船舶而言,每一寸空间和每一公斤载荷都至关重要。

锂电池(按照现在主流技术):要满足重卡1000公里的续航,电池包的重量将达到惊人的数吨,严重侵占载货空间,经济性大打折扣。

高压气氢:同样为了长续航,需要捆绑大量沉重的储氢瓶,在空间和载重上挑战不小。IV型瓶开始越来越普及,甚至V型瓶都在市场化过程中,未来有很大进步空间。

液氢:其轻质、紧凑的低温储罐,可以在不牺牲过多载荷的前提下,储存足够的燃料,轻松实现1000公里以上的续航目标。

对于商业运输而言,液氢带来的长续航和高载荷,是无法抗拒的诱惑。当然,氢气也要足够便宜啊。

航空航天

这是液氢技术优势最无可争议的领域。

对于追求轻量化的飞机而言,笨重的高压储气瓶和锂电池都难以胜任。而液氢,拥有所有燃料中最高的质量能量密度(是航空煤油的近3倍),使其成为未来氢动力飞机已知的最优技术路径。

从稍长且发展的角度看,液氢并非取代高压气氢,更不是要和锂电池擅长的领域一较高下。液氢更多的是一种战略性选择,瞄准的是能源转型中氢能规模化且独具液氢优势的应用场景——重型交通、长途物流、航空航运。在这些领域,储运密度压倒一切,液氢是几乎唯一可以实现深度脱碳的钥匙。